Vous utilisez un navigateur obsolète. Veuillez mettre à jour votre navigateur pour améliorer votre expérience et votre sécurité.

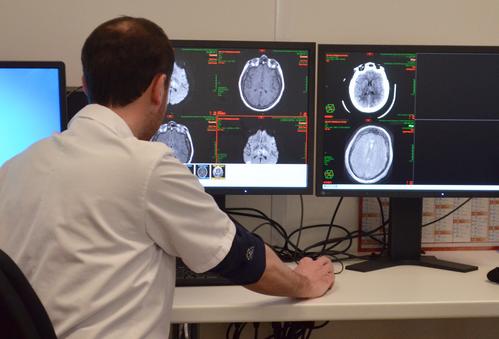

Un radiologue en train d'interpréter des résultats d'examen

L’imagerie médicale a explosé ces dernières années. À la clé, la précision et la rapidité des diagnostics, l’adaptation des gestes et des traitements médicaux et le bien-être/confort des patients.

Cette évolution exponentielle touche toutes les spécialités et impacte l’organisation, induit l’évolution des compétences et des métiers qui s’interpénètrent...

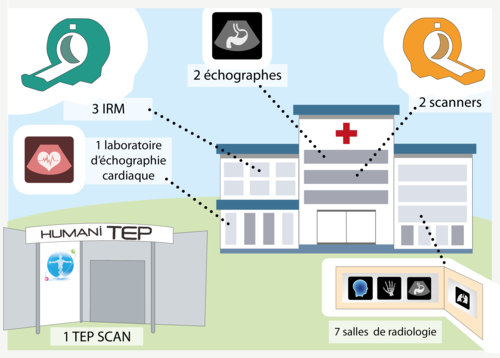

L’imagerie est partout, des échographes de poche, pas plus gros qu’un smartphone, aux plateaux techniques complets. Derniers investissements en date : le scanner de Saint Philibert, installé en août 2016, et le laboratoire d’échocardiographie de Saint Vincent de Paul, ouvert en novembre 2016.

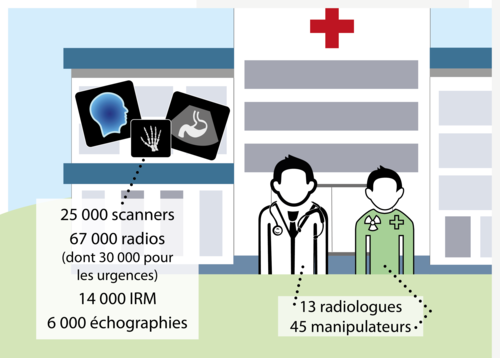

Jean-François Budzik et Sébastien Verclytte, chefs de service en imagerie, respectivement de Saint Vincent de Paul et de Saint Philibert le confirment : « nous avons la chance d’avoir un plateau technique très innovant et très riche ». Les salles de radiologie sont numérisées, les images informatisées directement envoyées dans les services via le PACS (dossier patient de radiologie). Avantages : rapidité de transmission, plus de papier, plus de film, moins de déchets, moins de pollution, moins d’archivage… Rien que pour les services d’imagerie, c’est plus de 100 000 examens réalisés par an, soit plus de 300 par jour…

Le plateau technique du GHICL

Au coeur de ces progrès, le patient. « Plus on est précis sur la pathologie, plus on l’est sur les traitements » rappelle Sébastien Verclytte. Les progrès de l’imagerie ont rendu de fait la médecine moins invasive, en permettant de détecter les maladies au stade précoce, d’intervenir sans ouvrir ou d’éviter des interventions non justifiées. Elle est utilisée aussi bien en pré opératoire (pour mieux définir les techniques à utiliser), qu’en per opératoire (pour être plus précis et minimiser les gestes) et en post opératoire (pour vérifier l’efficacité et l’évolution du traitement).

Cependant, si l’imagerie est aujourd’hui essentielle dans la prise en charge du patient, elle ne doit pas faire oublier la sémiologie clinique. « On ne trouve que ce que l’on cherche. Il faut donc avoir une idée de ce que l’on doit chercher pour faire le bon choix d’imagerie, affirme Jean-Louis Bonnal, urologue à Saint Philibert. Il faut prendre en compte la totalité du patient, l’imagerie s’intègre dans une problématique de santé plus générale. »

Chiffres clés du service imagerie

Un avis appuyé par les radiologues. « Lorsque le médecin nous explique la problématique du patient, nous réfléchissons aux techniques à déployer pour y répondre au mieux. C’est une vraie étape de réflexion médicale» explique Jean-François Budzik. Une traduction nécessaire pour que le manipulateur programme au mieux sa machine.

« Nous ne sommes pas sur des processus standards. En fonction de l’âge, du problème, on ne fait pas la même chose. Plus la question est précise et claire, plus le protocole est adapté et plus la réponse est précise.» Une fois les images acquises, il reste encore à les analyser, à leur donner du sens en fonction de la problématique.

Les différentes techniques d’imagerie |

| LES RAYONS X |

|

Radiologie

Le principe : un faisceau de rayon X traverse l’organe à étudier qui apparaît différemment selon sa densité. Applications : elle concerne les structures osseuses et articulaires ainsi que les poumons. Pathologies traumatiques, rhumatologiques, pulmonaires, orthodontie. Scanner ou tomodensitométrie Le principe : les rayons X sont émis grâce à un tube tournant autour du patient. Recours possible à un produit de contraste iodé. |

| LES ULTRASONS : échographie |

| Le principe : une sonde émet des ultrasons et reçoit l’écho produit par les organes. Applications : elle permet l’analyse de nombreux organes (thyroïde, muscles et tendons, articulations, foie, vésicule, reins, utérus, prostate…), ainsi que le suivi de grossesse. |

| LA RÉSONANCE MAGNÉTIQUE : Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) |

| Le principe : cette technique analyse la réaction des différents tissus du corps à l’application d’une onde électromagnétique en présence d’un champ magnétique intense. Applications : exploration des pathologies du cerveau et de la moelle épinière, du squelette et des articulations, des vaisseaux, du foie, des reins et de la prostate… |

| IMAGERIE NUCLÉAIRE Tep scan (tomographie par émission de positons) |

| Le principe : la technique repose sur la détection de positons produits par une substance radioactive administrée au patient. Applications : diagnostic de certaines tumeurs malignes, analyse du flux sanguin, évaluation des fonctions cérébrales… |

La complexification des techniques a de fait favorisé la multiplication des échanges entre les différents médecins, avec la création de communautés médicales autour d’un patient : le médecin, le clinicien, le chirurgien, le radiologue. Ce dernier participe ainsi aux réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP). Sylvestre Maréchaux, cardiologue clinicien à Saint Philibert, le confirme : « nous réalisons nous-mêmes les échocardiographies, nous en faisons plus de 6 000 par an. Mais quand cet examen n’est pas suffisant, pour valider ou compléter des résultats, nous faisons appel à l’IRM ou au scanner cardiaque ainsi qu’au TEP scan et travaillons étroitement avec les radiologues et les médecins nucléaires. »

Les techniques d’imagerie, et en particulier l’IRM, sont en constante innovation. Nouvelles séquences, précision plus fine… Pour Jean-François Budzik, «cela nous incite à être en perpétuelle veille mais aussi à réfléchir aux évolutions à venir, aux possibilités pour résoudre les problèmes, par exemple en combinant les techniques.» En effet, combiner de manière dynamique scanner et IRM par exemple, apporte une autre vision des pathologies et des traitements, en 3D et en mouvement. Jean-Louis Bonnal, dont l’équipe est déjà l’une des premières dans le monde pour la microscopie confocale duale, mène actuellement des recherches sur la fusion d’images.

Et demain ? «L’une des avancées sera par exemple l’imagerie moléculaire : nous injecterons des molécules dans des bulles, nous les suivrons par l’imagerie et les ferons éclater là où il y a la tumeur, avec une toxicité nettement moindre pour les patients» s’enthousiasment Sébastien Verclytte et Jean-François Budzik.

Avec toujours la même priorité : le bien-être du patient.